税理士試験を振り返る(中盤戦)

香川県高松市の税理士、森です。

1年目の結果は、簿記論と財務諸表論のダブル合格でした。

今回は、受験2年目と3年目を振り返ります。

受験2年目 何科目受験するか?

「会計科目は登竜門。税法科目からが本番」という受験界の風潮?にビビってしまったので、複数科目の受験はやめて1科目に絞ることにしました。

1科目に絞った理由はもう一つあります。

税理士試験には、「大学院に行って修士論文を書けば、ほぼ確実に税法2科目分が免除される」という制度があります。

要するに、3科目に合格すると、あとはお金で税理士資格が買えるわけです。

税理士試験の5科目合格率は毎年2%前後しかなく、非常に狭き門です。

3科目に合格している状況で大学院免除をするとノーリスクで税理士になれるため、安全で合理的な選択となります。

ということで、この時点では、とりあえず税法を受けてみて5科目合格が難しそうだと感じたら大学院に行く作戦を採用することにしました。

受験科目

どうせ勉強するなら実務で活かせる科目がいいと思ったので、「法人税、所得税、消費税、相続税」の中から選ぶことにしました。

「法人税、所得税はボリュームが多くて大変。」「相続税はライバルのレベルが高くて合格しにくい。」という情報をネットで発見。

消去法で合格可能性が一番高そうな消費税法を受験することに決めました。

予備校選び

税法科目は市販の教材が頼りない感じがしたので、予備校に通うことにしました。

簿財でTACの市販教材にお世話になったので、TAC通信講座を選択。

通学か?通信か?

高松には教室も開講されていますが、通学時間がもったいないので通信を選びました。

通信だとエース級講師の講義が受けられますし、いつでも視聴できて時間の融通も利くので、通学よりも通信がオススメです。

消費税法は社会人でも短期間で合格可能

講義は週1回のペースで、年内は基礎、年明けから応用論点と問題演習が始まります。

消費税法は講義のペースが遅いので、時間的にかなりの余裕があります。

年明けから大原の演習問題にも手を付けたり、国税庁通達をあさったりしていましたが、それでもまだまだ余裕がありました。

今思えば、この年に2科目受験しておけば良かったと後悔しています。

全国模試

講義は通学が面倒なので通信で受けていましたが、全国模試は教室で受けました。

本試験に近い環境で受験できるので、自宅受験より絶対におすすめです。

会場は高松の穴吹カレッジです。この会場は机がかなり狭いのでハードモードでプレイすることができます。

机の狭さもさながら、模試はめちゃくちゃ難しかったです。

「こんなん誰が解けるねん」と半ギレ。思わず試験中に舌打ちをしてしまいます。理論も計算も終始ボコボコにされ、涙目でフィニッシュ。

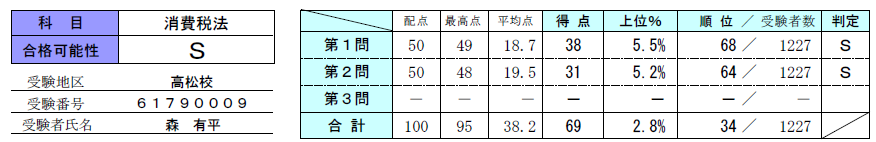

結果は…

まさかのS判定。んん?

試験当日

前日にFF7リメイクをやるという余裕っぷりで試験当日を迎えます。

この年の消費税法の試験委員は元TAC講師の方だったようで、良問で解きやすかったです。

税理士試験の試験委員は、実務や学問の分野では実績のある方々ではありますが、作問技術については正直イマイチな方が多いです。

年によってはレベルの低い(運要素が大きい)問題もあるので、この年に受験できたことはラッキーでした。

自己採点は90点前後。会心の出来です。ボーダーは60点台だったので、合格を確信しました。

ただ、問題が発生します。納税義務判定がややこしそうな問題だったので、白紙で回答していたのです。

本試験は時間との戦いでもあるので、試験中はその判断で別に問題はないと思っていたのですが、SNS上で「納税義務白紙は一発足切り」という専門家っぽい方々の見解を多数発見してしまいます。

「そんなわけないやろ。」と思いつつも正直ビビりまくりです。

ということで、前年と同様、合格発表まで怯えて過ごすことになります。

合格発表

無事合格していました。

「納税義務白紙は一発足切り」は都市伝説であることが証明されました。

受験3年目。大学院に行くか?5科目を目指すか?

消費税法が意外にも拍子抜けだったので、税理士試験ってそんなに難しくないかも?と思い、大学院免除作戦は捨てて5科目合格を目指すことにしました。

受験科目

受験科目は法人税法、所得税法、相続税法で迷いましたが、一番強そうな法人税法に挑戦してみることにしました。

法人税法は学習ボリュームがかなり大きいようなので、1科目に絞って確実に仕留める作戦で行くことに。

予備校選び

予備校は今回もTAC通信にしました。

TACの法人税法の初学者向けコースは2種類あります。

一つは1年間かけて論点を一周する「ベーシックコース」というもの。

もう一つは、年内で法人税法の基礎的な論点を終わらせ、年明けから応用論点と演習に移行する「年内完結+上級コース」です。

TACに相談したところ、年内完結+上級コースは、社会人だと付いていけずに途中でリタイアする方が多いらしく、ベーシックコースを勧められました。

しかし、こういうときは大変そうな方を選ぶと間違いないと思い、あえて「年内完結+上級コース」を選択しました。

地獄の始まり

年内は地獄でした。TACの忠告は本当だったのです。

1回3時間の講義が週3回のペースであるのですが、1回の講義の復習に最低でも6時間はかかります。

しかも、1回の講義で入ってくる情報量が消費税法の倍以上ありそうな感じです。

平日は講義と復習、週末は一週間分の復習といった感じで進めていました。

年内は週40時間~50時間のペースで勉強していました。

仕事している時間より勉強している時間の方が長く、この時期は本当にしんどかったです。

それでも、講師の「年明けからは一気に楽になる。」という言葉を信じ、なんとか年内を乗り切ります。

年明けから上級コースに

年が明けても楽になりませんでした。

講義は週2回に減りましたが、当たり前のようにバンバン新しい論点が入ってきます。理論も増える一方です。

結局、年内と比較すると少しマシにはなったものの、年明けから試験本番まで週30時間を超えるペースで勉強していました。

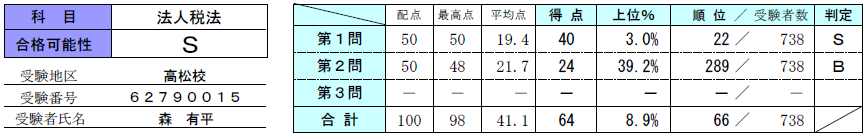

全国模試

前年と同じく高松の穴吹カレッジで受験しました。相変わらず机が狭いです。

模擬試験はかなり難しく、またまたボコボコにされました。

しかも、計算問題で会社規模の判定を間違えるという痛恨のミス。理論もあまり書けませんでした。

良くてD~C判定かなという感触でした。

結果は…

なぜかS判定。ええ?

試験本番

法人税法の本試験はかなり難しかったですが、問題との相性が良かったのか、解きやすかったです。

試験中に合格を確信できる手応えで、この年は初めて合格発表まで安心して過ごせました。

合格発表

無事合格していました。これで、残り1科目です。

TACで受講を検討されている方へ

社会人の方は、ベーシックコースを選択されるといいと思います。

社会人受験の場合、年内完結+上級コースは、ペースを崩さず完走するには相当の覚悟が必要なのでオススメはできません。

ただ、「どれだけ大変でもいいから合格の可能性を1%でも上げたい。」という方は、年内完結+上級コースを選択した方がいいと思います。きっと良い結果に繋がると思います。

受験専念なら年内完結+上級コースでも問題ないと思います。

法人税法にチャレンジしようか迷っている方へ

「法人税法は大変そうだから受験を迷っている。」という方、迷わず飛び込んでください。

法人税法の学習ボリュームは確かに大きいです。ですが、社会人でも1年で十分合格レベルに持っていけます。

受験専念だと法人税法1科目なら余裕なはずです。

どうしても時間が作れない方は、思い切って組織再編税制やグループ通算制度あたりは捨ててしまうのも一つの戦略だと思います。(ただし、出題されたら2年目突入がほぼ確定しますので、自己責任で。)

また、法人税法は、実務を行う上での土台となります。

「試験勉強は実務に活かせない。」という意見もたまに目にしますが、そんなことは絶対にありません。

科目にもよりますが、税理士試験以上に実務との関連性が強い試験はほとんどないと思います。

理論問題では法律、施行令に留まらず通達レベルの知識まで学習が必要になりますし、計算問題では申告書を作成して納税額を計算するわけです。

「実務との関連性」という観点からも法人税法を受験しておくことをオススメします。